Wärmeplanung Hamburg 2026: Der neue Stresstest für Gewerbeimmobilien-Portfolios

Die kommunale Wärmeplanung Hamburg entwickelt sich zum entscheidenden Faktor für Gewerbeimmobilien....

Von Johannes Fiegenbaum am 13.10.25 12:26

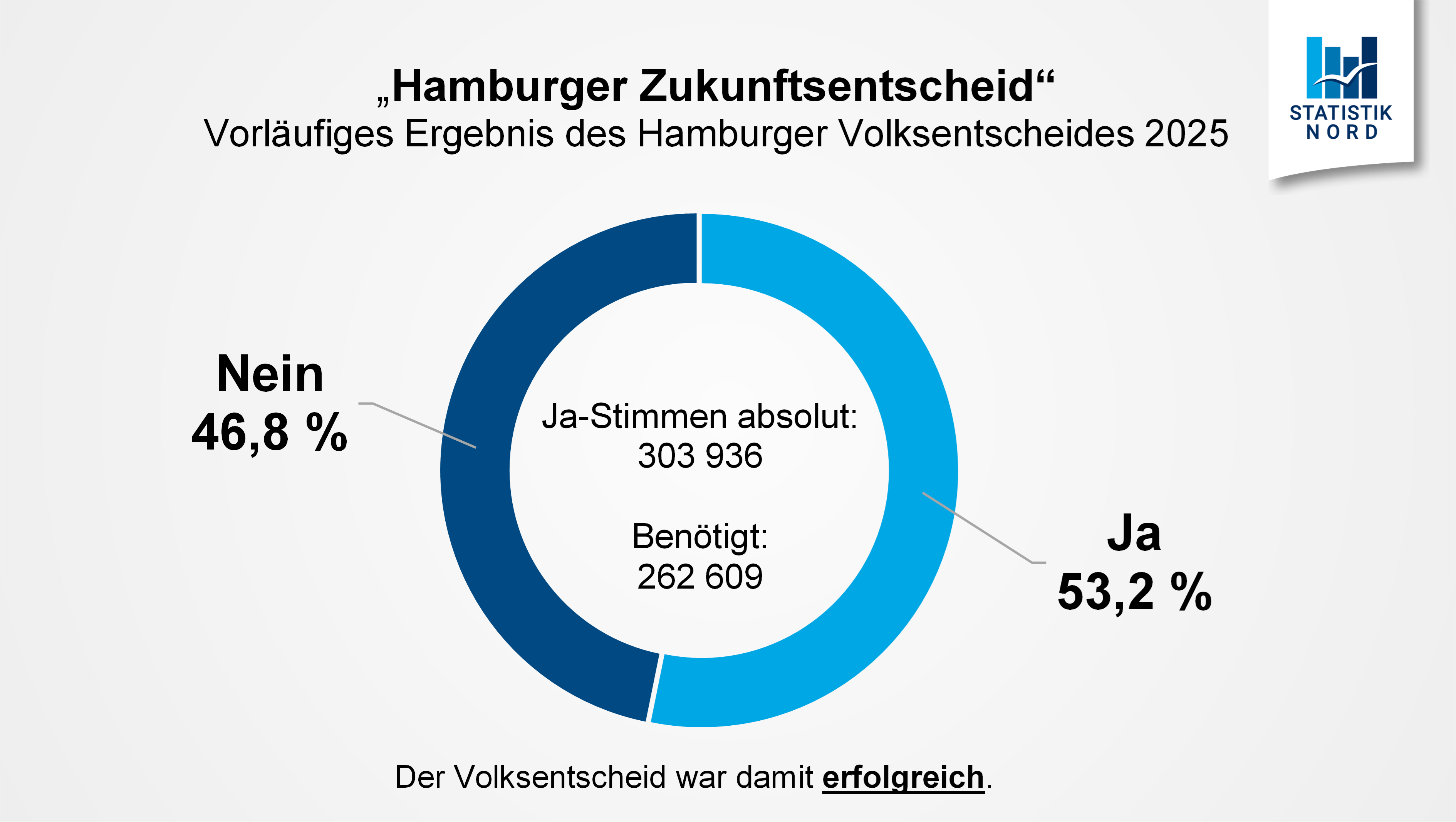

Der erfolgreiche Hamburger Zukunftsentscheid vom 12. Oktober 2025 bringt fundamentale strukturelle Änderungen für Hamburgs Stadtlandschaft. Der Hamburger Zukunftsentscheid ist das Ergebnis eines Klimaentscheids und einer erfolgreichen Volksinitiative, bei der viele Hamburgerinnen und Hamburger mit Herz und Kraft für den Klimaschutz eingetreten sind.Der Hamburger Zukunftsentscheid verschiebt Deutschlands zweitgrößte Stadt in einen neuen regulatorischen Modus: Klimaneutralität nicht mehr 2045, sondern 2040. Das allein wäre noch keine Sensation – entscheidend ist die neue Kontrollarchitektur, die Hamburg zum schärfsten Klimaschutzstandort in Deutschland macht.

Die drei strategischen Implikationen für dein Unternehmen:

Verbindliche Jahresbudgets statt weicher Zielpfade: Von 9,6 Mio. Tonnen CO2 (2026) auf 424.000 Tonnen (2040) – exponentiell sinkend. Die letzten fünf Jahre erfordern eine Halbierung der 2035 verbleibenden Emissionen. Für Unternehmen bedeutet das: Langfristige Investitionszyklen müssen jetzt geplant werden, nicht 2035.

Automatische Sofortprogramme binnen fünf Monaten: Kein politischer Ermessensspielraum mehr. Wer Budgets überschreitet, löst Nachsteuerungen aus – von verschärften Industrieauflagen über beschleunigte Heizungstausch-Pflichten bis zu strengeren Hafenverkehr-Grenzwerten. Die Fünf-Monats-Frist ist bewusst kurz gewählt.

Vollständiger Gasausstieg bis 2040: Alle Gas- und Ölkessel müssen ersetzt werden, weil Hamburg das Erdgasverteilnetz abschaltet. Für Gewerbeimmobilien bedeutet das Investitionen im fünf- bis sechsstelligen Bereich – allerdings mit Förderquoten von bis zu 70% für KMU.

Für wen ist dieser Artikel relevant?

Startups (Pre-Seed bis Series B): ESG-Ready von Tag 1 verschafft euch Wettbewerbsvorteile bei Investoren und Kunden. Hamburg-Investments brauchen jetzt Dekarbonisierungs-Roadmaps in der Due Diligence. Nutzt den ESG-Investment-Quick-Check, umeure Baseline zu verstehen.

Mittelstand & KMU: Die meisten eurer Emissionen liegen in Gebäuden, Fuhrpark und Lieferketten – Bereiche mit klaren Förderangeboten und bewährten Technologien. Eine solide CO2-Bilanz zeigt euch, wo ihr am meisten Hebel habt.

Konzerne mit Hamburg-Standorten: M&A-Implikationen, Lieferketten-Risiken und CSRD-Berichtspflichten überschneiden sich. Hamburg wird zum Testlabor für eure EU-weite Klimastrategie. Eine Klimarisikoanalyse hilft, physische und transitorische Risiken systematisch zu bewerten.

VCs & Impact Investors: Portfolio-Unternehmen mit Hamburg-Exposure brauchen jetzt Due Diligence-Updates. Article 8/9-Fonds müssen ihre Impact-KPIs anpassen. Mehr dazu im Abschnitt weiter unten.

Aus meiner Beratungspraxis (15+ Jahre, 300+ Projekte): Unternehmen, die auf weiche Klimaziele setzen, unterschätzen systematisch den späteren Handlungsdruck. Hamburg schafft jetzt Klarheit – das ist gut für langfristige Investitionsplanung. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie schnell und wie strategisch ihr dekarbonisiert.

Was dieser Artikel leistet: Keine oberflächliche Zusammenfassung des Gesetzes, sondern eine strategische Einordnung mit konkreten Handlungsempfehlungen nach Unternehmensgröße, Branche und Investorenstatus. Aktuelle Informationen, Ergebnisse und Abstimmungsdetails zum Zukunftsentscheid finden sich auf der offiziellen Webseite der Initiative und der Bürgerschaft.

TL;DR: Hamburg verschärft nicht nur das Ziel, sondern die Kontrolle. Vor dem Hintergrund des neuen Klimaplans und des verschärften Klimaschutzgesetzes werden ambitionierte Maßnahmen umgesetzt, die Hamburg zum deutschen Vorreiter machen. Wer jetzt plant, sichert sich Förderungen, vermeidet Sofortprogramm-Risiken und positioniert sich als klimaresilientes Unternehmen in einer Stadt, die zum deutschen Vorreiter wird.

Verbindliche jährliche CO2-Budgets ersetzen weiche Zielvorgaben – von 9,6 Mio. Tonnen (2026) auf 424.000 Tonnen (2040)

Automatische Sofortprogramme bei Budgetüberschreitung binnen fünf Monaten – ohne politischen Ermessensspielraum

Jährliche Schätzbilanz bis 30. Juni statt bisher 15-18 Monate verzögerter Verursacherbilanz

Sozialverträglichkeit als Umsetzungspflicht statt bloßer Berücksichtigung – neue Härtefallregelungen erforderlich Kumulative Budgetanrechnung über fünf Jahre – heutige Überschreitungen verschärfen künftige Handlungsspielräume

Für Unternehmen bedeutet dies: Statt lückenhafter Klimaplanung mit groben Meilensteinen 2030/2045 kommt eine jährliche Budgetlogik mit unmittelbaren Nachsteuerungspflichten. Die Planungssicherheit steigt, jedoch ebenso der Umsetzungsdruck.

Die Rolle der Unterschriften, der Abstimmung und des Erfolgs der Initiativen sowie die Stimme der Menschen waren entscheidend für den Volksentscheid. Der aktuelle Stand und weitere Hintergrundinformationen werden regelmäßig auf der Webseite der Bürgerschaft aktualisiert.

Die zentrale strukturelle Neuerung ist die Einführung verbindlicher jährlicher Emissionsbudgets, die als Teil des neuen Klimaplans und des verschärften Klimaschutzgesetzes eingeführt wurden. Die Formulierung wechselt von “soll das Erreichen eines Reduktionspfads angestrebt werden” zu “verpflichtet sich die Freie und Hansestadt Hamburg”. Noch wichtiger: Diese Verpflichtung wird durch präzise Jahresbudgets operationalisiert, die nicht linear, sondern exponentiell sinken:

|

Jahr |

Budget (Mio. t CO2) |

Reduktion vs. 1990 |

|---|---|---|

|

2026 |

9,6 |

53% |

|

2030 |

6,1 |

70% |

|

2035 |

2,6 |

87% |

|

2040 |

0,4 |

98% |

Kritisch: Die letzten fünf Jahre erfordern eine Reduktion um 2,2 Millionen Tonnen – mehr als die Hälfte der 2035 verbleibenden Menge.

Schätzbilanz: Warum auch dein Unternehmen von einer CO2-Bilanz profitiert

Die neue Schätzbilanz zeigt, wie Hamburg vorgeht: Die Vorlage erfolgt künftig bis zum 30. Juni für das Vorjahr. So wird eine eventuelle Budgetüberschreitung aus 2026 bereits Mitte 2027 sichtbar – ein Jahr früher als bisher. Aktuelle Informationen zum Stand der Emissionsreduktion und die Ergebnisse der Bilanzierung werden regelmäßig veröffentlicht.

Warum macht die Stadt das?

Ganz einfach: Mit aktuellen Daten lässt sich schneller erkennen, wo der größte Handlungsbedarf liegt. Die Stadt zeigt damit Kraft und Willen, die ambitionierten Klimaziele konsequent umzusetzen. Die Klimaschutzbehörde erstellt aus aggregierten sektorspezifischen Daten, amtlichen Statistiken und anerkannten Bilanzierungsverfahren eine Gesamtübersicht. So kann Hamburg gezielt steuern: Welche Sektoren stehen unter höchstem Transformationsdruck? Wo lohnen sich übergreifende Maßnahmen am meisten?

Was kannst du daraus für dein Unternehmen lernen?

Genau dasselbe Prinzip funktioniert auch auf Unternehmensebene. Eine eigene CO2-Bilanz zeigt dir:

Welche Bereiche deines Unternehmens die größten Emissionen verursachen

Wo der höchste Transformationsdruck besteht

Welche Maßnahmen den größten Hebel haben

Wo sich Investitionen in Klimaschutz auch wirtschaftlich auszahlen

Du musst deine Daten nicht an die Stadt melden – aber für deine eigene Strategie sind sie Gold wert. Ich helfe dir, deine CO2-Hotspots zu identifizieren und schlau zu handeln. Der Erfolg der Maßnahmen zeigt sich im positiven Ergebnis der jährlichen Bilanzierung.

§4 Absatz 5 schreibt vor: Bei Budgetüberschreitung muss der Senat binnen fünf Monaten ein Sofortprogramm beschließen. Diese Verpflichtung gab es im alten Gesetz nicht. Bisher bestand lediglich die Pflicht, sich “auf Bundesebene für Maßnahmen einzusetzen” – ohne konkrete Frist oder Verbindlichkeit. Die neuen Regelungen treten mit großer Kraft in Kraft und ermöglichen schnelle sowie wirksame Sofortmaßnahmen.

Neue Dynamik: Ein Sofortprogramm könnte umfassen: Verschärfte Industrie-Auflagen, beschleunigte Heizungstausch-Pflichten, strengere Hafenverkehr-Grenzwerte oder beschleunigter Ausbau des Umweltverbundes (Fuß, Fahrrad, ÖPNV), zusätzliche Förderprogramme. Unternehmen mit langfristigen Investitionszyklen (10-20 Jahre) müssen das in ihrer Planung mitbedenken. Ausnahmeregelung: Die Pflicht entfällt, wenn der Ausgleich “nur durch Maßnahmen erreichbar ist, für die Hamburg keine Regelungskompetenz hat” (z.B. Bundesstrommix, Wasserstoffinfrastruktur). Der Klimabeirat kann dann alternative Landesmaßnahmen vorschlagen, wobei der Erfolg der Sofortprogramme maßgeblich zur Zielerreichung beiträgt.

|

Stadt |

Klimaneutralität |

Kontrollmechanismus |

Besonderheit |

|---|---|---|---|

|

Hamburg |

2040 |

Jährliche Budgets + Sofortprogramm-Automatik |

Schärfste Kontrolle deutschlandweit |

|

München |

2035 |

Freiwillige Unternehmenspartnerschaften |

Früher, aber ohne Verbindlichkeit |

|

Berlin |

2045 |

Fünfjahres-Zielvorgaben |

Später, aktuell deutliche Zielverfehlung |

|

Bremen |

2038 |

Sektorspezifische Maßnahmenpläne |

Kleinere Wirtschaftsstruktur |

|

Oslo (INT) |

2030 |

Verbindliches CO2-Budget |

Ähnliche Kontrolllogik |

|

Kopenhagen (INT) |

2025+ |

Vierteljährliche Bilanzen |

Noch zeitnahere Kontrolle |

Im Vergleich zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Klimaplänen und Klimaschutzgesetzen der Städte, insbesondere hinsichtlich Zieljahr, Kontrollmechanismus und Verbindlichkeit.

Entscheidend: Hamburg wählt einen Mittelweg beim Zieljahr, aber den schärfsten deutschen Kontrollmechanismus. München will früher klimaneutral werden, verfehlt aber bereits heute seine Zwischenziele – ein Hinweis, dass Ambition ohne Kontrollinstrumente nicht ausreicht. Internationale Vorbilder: Oslo und Kopenhagen nutzen ähnlich scharfe Budgets, sind aber kleiner und weniger industriell geprägt. Oslo hat frühzeitig klare Roadmaps für Unternehmen veröffentlicht – Hamburg fehlt diese Langfristperspektive noch.

Der aktuelle Stand und das Ergebnis der bisherigen Klimaentscheide in den genannten Städten zeigen, dass ambitionierte Klimapläne und Klimaschutzgesetze allein nicht ausreichen – entscheidend sind deren Umsetzung und die Wirksamkeit der Kontrollmechanismen.

|

Kritik der Wirtschaft |

Gegenposition der Befürworter |

|---|---|

|

Planungsunsicherheit: “Sofortprogramme können unsere Investitionsplanung durchkreuzen. Die Fünf-Monats-Frist ist zu kurz für Wirtschaftsverträglichkeitsprüfungen.” (Handelskammer Hamburg) |

Regulatorische Gewissheit: “Jährliche Budgets schaffen Verbindlichkeit. In Bundesländern ohne klare Ziele droht später eine hektische Aufholjagd mit noch drastischeren Eingriffen.” (Zukunftsentscheid) |

|

Standortrisiko: “Energieintensive Industrie droht abzuwandern. Der Hamburger Hafen trägt 38% zum BIP bei – 150.000 Arbeitsplätze sind gefährdet.” (FDP Hamburg) |

Early Mover Advantage: “Wer jetzt dekarbonisiert, profitiert von Förderungen und sichert sich knappe Ressourcen. Später wird es teurer und hektischer.” |

|

Technologie-Unsicherheit: “Wasserstoff ist nicht verfügbar. Wir sollen Millionen investieren ohne Gewissheit, ob die Infrastruktur kommt.” |

Infrastruktur-Anreiz: “Gerade die ambitionierten Ziele schaffen Druck auf den Bund, die Wasserstoffinfrastruktur tatsächlich zu bauen.” |

|

Kosten-Explosion: “SAGA spricht von 1,5 Mrd. € Zusatzkosten. Für Gewerbe dürfte es ähnlich sein. Wer zahlt das?” |

Förder-Infrastruktur: “50-100 Mio. € jährlich für Härtefallförderungen. Plus bestehende IFB-Programme mit bis zu 70% Förderquote für KMU.” |

Vorweg: Die Handelskammer Hamburg repräsentiert längst nicht die Mehrheit der Hamburger Wirtschaft und hat selbst ein Netto-Null-Ziel für 2040 für Hamburgs Unternehmen formuliert. Die Bürgerschaft und viele Menschen mit Herz und Engagement haben durch ihre Initiativen maßgeblich dazu beigetragen, dass der Volksentscheid und die damit verbundenen Abstimmungen überhaupt möglich wurden.

Insgesamt haben beide Positionen valide Punkte. Die Unternehmenskritik trifft zu bei dem erheblichen Umsetzungsdruck und den unzureichend geklärten Bundesabhängigkeiten. Die Befürworter haben recht bei den langfristigen Wettbewerbsvorteilen und der Notwendigkeit verbindlicher Ziele. Die Wahrheit liegt in der Mitte: Das Gesetz ist ambitioniert und birgt reale Risiken für energieintensive Branchen – schafft aber auch Anreize für proaktive Unternehmen. Veränderungen sind immer herausfordernd, sind aber mit einem klaren Plan und Zahlen-basierten Grundlagen deutlich effektiver und zielgenauer umsetzbar, als auf Sicht zu fahren.

Gerade im Hinblick auf die Kritik muss auch der Einfluss gesellschaftlicher Initiativen und die Bedeutung der Abstimmung sowie der Stimme der Bürger für den Erfolg solcher Maßnahmen berücksichtigt werden.

Dabei darf man auch nicht vergessen: In Deutschland wird seit Jahrzehnten zu wenig in neue Technologien investiert, während China genau dies tut. China verdient mit dem Export von Elektrotechnik bereits seit mindestens 2024 jährlich Dutzende Milliarden Dollar mehr als die USA mit dem Export von Öl und Gas. Und dieser Vorsprung wächst kontinuierlich. Rund 70 Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten für Windtechnologie sowie sogar 90 Prozent bei Solar und Batterien befinden sich derzeit in China. Hier lohnt sich ein Blick auf den Artikel zur Electrotech Revolution.

Die Befürworter betonen zudem, dass das Ergebnis des Volksentscheids den Stand der gesellschaftlichen Debatte widerspiegelt und vor dem Hintergrund einer breiten Beteiligung der Bürgerschaft zustande kam.

Ein weiterer ganz entscheidender Punkt: Nicht zu handeln birgt das deutlich größere Risiko und ein unklareres noch dazu. Ich habe zahlreiche Klimarisikoanalysen verfasst und kann sagen: Die physikalischen Risiken (Starkregen, Hagel, Hitze etc.) überwiegen die transitorischen (politisch, technologisch, ökonomisch) in der Regel deutlich, während Gegenmaßnahmen klare Amortisationsperspektiven haben. Diese nicht zu ergreifen ist vollkommen fahrlässig.

Faktoren für Standortverlagerung:

Pro: Niedrigere Klimaauflagen in anderen Bundesländern/Ländern, Vermeidung von Sofortprogramm-Risiken

Contra: Hafennähe (Logistikkosten), Fachkräfteverfügbarkeit, Reputationsschäden, Carbon Leakage-Schutz durch CBAM

Der aktuelle Stand der Umsetzung des Klimaplans in Hamburg zeigt, dass die Stadt im Rahmen des Klimaschutzgesetzes voranschreitet, wobei die Ergebnisse im Vergleich zu den Benchmark-Städten unterschiedlich ausfallen. Informationen zu den Fortschritten und Herausforderungen werden regelmäßig veröffentlicht.

Benchmark Bremen: Das kleinste Bundesland will 2038 klimaneutral werden (zwei Jahre früher als Hamburg), hat aber eine deutlich andere Wirtschaftsstruktur mit weniger energieintensiver Industrie.

Benchmark München: Will 2035 klimaneutral werden (fünf Jahre früher als Hamburg), aber ohne jährliche Budgets. Bisher keine dokumentierten Abwanderungen, aber auch deutliche Zielverfehlung. Die freiwilligen Partnerschaften funktionieren nur bedingt.

Benchmark Oslo: Hat ähnlich scharfe Budgets wie Hamburg (Ziel 2030), aber massiv in Infrastruktur investiert. Keine Abwanderungen dokumentiert – im Gegenteil: Oslo zieht Green-Tech-Unternehmen an. Der Unterschied: Frühzeitige Roadmaps und Investitionssicherheit für Unternehmen.

Empfehlung: Standortverlagerung ist nur für sehr energieintensive Unternehmen (Stahl, Chemie, Aluminium) mit extrem hohen Dekarbonisierungskosten und internationalen Alternativen eine kurzfristig wirksame Option. Langfristig kommen auch diese Unternehmen, um die Dekarbonisierung nicht herum. Für die meisten Unternehmen sind schrittweise Anpassung und Nutzung von Förderangeboten die bessere Strategie.

Industrie: Hier müssen viele Euros und Atome bewegt werden. Vollständiger Ersatz von Erdgas durch Wasserstoff oder alternative Technologien erforderlich – aber Verfügbarkeit unsicher. Betroffen: Aurubis, ArcelorMittal, Aluminiumhütte, Raffinerien. Best Practice: ArcelorMittal investiert 400 Mio. € in H2-ready Direktreduktion – flexibel umstellbar, sobald Wasserstoff verfügbar. Notwendig ist ebenso die Dekarbonisierung der Stromerzeugung, die Umstellung brennstoffbasierter Prozesse auf Strom und erneuerbare Wärme sowie Effizienzsteigerungen die wichtigsten Hebel. Die geringe Anzahl der Unternehmen in diesen Branchen ermöglicht eine gute Planbarkeit der notwendigen Infrastruktur. Die Hamburger Energienetze werden das Erdgasverteilnetz bis spätestens 2040 abschalten. Die Unternehmen und die Stadt zeigen dabei die Kraft, die Transformation im Sinne des Klimaplans und des Klimaschutzgesetzes entschlossen zu bewältigen. Außerhalb vom Gasersatz Wasserstoff gibt es zusätzlich eine Vielzahl an technologischen Innovationen für industrielle Wärme, die schon jetzt nutzbar sind:

|

Temperatur |

Startup |

Beschreibung |

|---|---|---|

|

200–300 °C |

Heaten |

Industrielle Wärmepumpen bis 200 °C, Power-to-Heat-Lösungen |

|

200–300 °C |

Qvantum |

Effiziente Wärmepumpen für Industrie und Quartiere |

|

300–600 °C |

Heatventors |

Intelligente thermische Speicher („Batteries“) für Industrie |

|

300–600 °C |

Enerin |

Elektrifizierung industrieller Prozesswärme, 100–200 °C |

|

600–2.000 °C |

Antora Energy |

Hochtemperatur-Speicher (Carbonbasiert, bis 2.000 °C) |

|

600–2.000 °C |

Rondo Energy |

Steinbasierte „Heat Batteries“ bis 1.500 °C |

Gebäude (Vollständiger Gasausstieg): Alle Gas-/Ölkessel müssen bis 2040 ersetzt werden, weil spätestens dann das Ergasnetz abgeschaltet wird. Kosten: ca. 35.000 € pro Wohneinheit (ohne Förderung), für Gewerbe ähnlich. Praxisbeispiel: Handwerksbetrieb mit Gewerbehalle: 200.000 € für Wärmepumpe + Dämmung, davon 50% Förderung = 100.000 € Eigenanteil. “Das ist für einen Betrieb unserer Größe erst einmal eine Belastung, mittelfristig winkt aber eine klare Amortisation durch geringere laufende Kosten und der bisherige Erfolg der Maßnahmen zeigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist.”

Für Unternehmen mit energieintensiven Prozessen kommt die notwendige Elektrifizierung bisher fossil betriebener Prozesse hinzu. Der ETS II wird fossile Brennstoffe deutlich verteuern und damit einen wirtschaftlichen Anreiz für den Umstieg schaffen, allerdings wird dieses Preissignal voraussichtlich nicht ausreichen, um bereits 2040 vollständige Klimaneutralität herzustellen. Unternehmen müssen zudem in effiziente Anlagentechnik investieren, ihre Prozesse optimieren und digitalisieren sowie Abwärme nutzen.

Verkehr/Logistik (Elektrifizierung + Umweltzonen): E-Lkw kosten 50.000-150.000 € mehr als Diesel. Umweltzonen im Hafen treffen Speditionen hart. Best Practice: Duvenbeck-Spedition hat 2023 begonnen, Flotte auf E-Lkw umzustellen. “Wir sind jetzt unabhängig von Dieselpreisschwankungen und positionieren uns als nachhaltiger Partner für Kunden, die Scope 3-Reduktion fordern. Die E-LKWs laden wir mit unserer eigenen PV-Anlage.”

Die zentrale und weitreichendste Maßnahme ist die Einführung einer Null-Emissions-Zone (NEZ), die schrittweise erweitert werden könnte. Beginnend innerhalb des Ring 1 würde diese Zone sukzessive auf Ring 2, Ring 3 und schließlich das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt. In diesen Zonen wären ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge mit elektrischem (klimaneutralem) Antrieb zugelassen, während Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren schrittweise ausgeschlossen werden.

Für Unternehmen mit Fahrzeugflotten bedeutet dies massive Investitionen in die Umrüstung auf Elektro- oder Wasserstoffantriebe. Besonders betroffen sind Logistikunternehmen im Straßengüterverkehr, die ihre LKW-Flotten vollständig elektrifizieren oder auf Wasserstoff umstellen müssen. Die Anfangsinvestitionen sind erheblich und erfordern zusätzlich eine Anpassung sämtlicher betrieblicher Abläufe, von der Routenplanung über die Organisation von Ladezeiten bis hin zur Schulung des Personals. Voraussichtlich werden Unternehmen ihre Logistikstrukturen grundlegend reorganisieren und möglicherweise zusätzliche Umschlagzentren am Zonenrand einrichten müssen, um emissionsfreie Zustellungen zu ermöglichen.

Im Hafengebiet und an Umschlagsorten könnten emissionsfreie LKW bei der Abfertigung priorisiert werden, wodurch Unternehmen mit konventionellen Fahrzeugen mit Wettbewerbsnachteilen rechnen müssen. Car-Sharing-Anbieter müssten ihre gesamte Flotte verpflichtend auf CO₂-neutrale Antriebe umstellen. Hinzu kommt die Einführung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit im innerstädtischen Bereich. Allerdings ist die Alltagsgeschwindikeit tatsächlich selten viel höher als Tempo 30. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass der Verkehr dann insgesamt flüssiger und dadurch gleichschnell läuft.

Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Handels- und Dienstleistungsbetriebe bedeutet der Hamburger Zukunftsentscheid vor allem eins: ein deutlich gestiegener Anpassungsdruck, aber auch konkrete Chancen für Kosteneinsparungen und Zukunftssicherung. Anders als in der energieintensiven Industrie stehen bei KMU und Dienstleistern meist nicht technologische Großinvestitionen im Mittelpunkt, sondern pragmatische Schritte wie die Umstellung auf effiziente Gebäudetechnik (z.B. Wärmepumpen, LED, PV), der Bezug von zertifiziertem Ökostrom sowie die konsequente Optimierung interner Prozesse und Lieferketten. Viele Maßnahmen zur Dekarbonisierung – vom Wechsel zu regionalen Dienstleistern bis zur energieoptimierten IT – lassen sich mit überschaubarem Aufwand realisieren und amortisieren sich mittelfristig durch sinkende Energie- und Betriebskosten.

Hierzu lohnt auch ein Blick auf meinen ESG-Investment-Quick-Check.

Der Hamburger Zukunftsentscheid ist mehr als eine kommunale Klimapolitik – er wird zum Stresstest für eure Portfolio-Strategie. Hamburger ClimateTech-Investments haben in den letzten Jahren bereits beachtlichen Erfolg und Kraft bewiesen, was den Standort für Investoren besonders attraktiv macht. Hamburg ist Deutschlands zweitgrößter Startup-Hub (nach Berlin) mit starkem Fokus auf ClimateTech, Logistik und Maritime Tech. Wenn eure Beteiligungen hier operieren oder wachsen wollen, braucht ihr jetzt ein Portfolio-Risiko-Assessment.

High-Risk-Profile (sofortiger Handlungsbedarf):

Logistik & Mobility: Startups mit Diesel-Flotten oder hafennahen Operationen (Umweltzonen-Risiko ab 2027). Beispiel: Last-Mile-Delivery ohne E-Mobility-Roadmap.

PropTech & Real Estate: Plattformen mit Gewerbeimmobilien-Exposure – Gasausstieg 2040 trifft Vermietungsmodelle.

Industrielle Hardware: ClimateTech-Startups, die selbst energieintensive Produktion haben (z.B. Battery Manufacturing, Stahl-Recycling).

B2B-SaaS ohne ESG-Compliance: Tools für Hamburger KMU brauchen CSRD/VSME-Integration – sonst verliert ihr Marktanteile an Wettbewerber mit Nachhaltigkeits-Features.

Medium-Risk-Profile (strategische Anpassung nötig):

Handel & E-Commerce: Scope 3-Emissionen aus Lieferketten werden wichtiger – Kunden fordern Transparenz.

Software & AI: Rechenzentren-Betrieb (Scope 2) und Energie-Sourcing werden zum Wettbewerbsfaktor.

FoodTech & Circular Economy: Hamburg als Hafenstadt hat strengere Anforderungen an Import-Lieferketten (EUDR-Compliance).

Aus meiner VC-Advisory-Erfahrung: Die meisten General Partner unterschätzen, wie schnell sich regulatorische Risiken in Bewertungs-Abschläge übersetzen.

Baseline-Fragen:

Sofortprogramm-Risiko:

Förderungen & Finanzierung:

Limited Partners fordern zunehmend Transparenz über ESG-Risiken im Portfolio. Hamburg 2040 wird zum Test-Case:

Recommended Narrative für LP-Updates:

"Der Hamburger Zukunftsentscheid verschärft die Klimaziele unserer Hansestadt-Beteiligungen. Wir sehen das als Chance zur Risiko-Früherkennung: Hamburg wird zum Testlabor für EU-weite Klimapolitik. Unsere Portfolio-Companies, die jetzt dekarbonisieren, sind besser auf künftige Bundesregulierung vorbereitet. Wir haben ein systematisches Hamburg-2040-Assessment durchgeführt: [X] von [Y] Beteiligungen haben bereits Roadmaps, [Z] brauchen Nachbesserung. Unser Action Plan umfasst..."

Konkrete LP-Reporting-KPIs:

| KPI | Beschreibung |

|---|---|

| Portfolio Carbon Intensity | Tonnen CO2 pro 1 Mio. € Umsatz (Scope 1-3) |

| Dekarbonisierungs-Readiness | % der Beteiligungen mit 2040-Roadmap |

| Förderquote | % der Dekarbonisierungs-Capex mit Förderung |

| Hamburg-Exposure | % des Portfolios mit Hamburg-Standort |

Für Fonds, die sich als Sustainable Finance (SFDR Article 8) oder Impact (Article 9) positionieren wollen:

Hamburg 2040 als Positioning-Argument:

Impact-KPIs für Hamburg-Investments:

Die zentrale Frage für Startups: Führt Hamburg 2040 zu Abwanderung oder zu Innovations-Clustering?

Argumente für Standortnachteil:

Argumente für Early-Mover-Vorteil:

Aus der Portfolio-Analyse: Norwegische Climate VCs (Oslo Ventures) berichten, dass ähnlich strenge Klimaziele in Oslo/Kopenhagen zu mehr ClimateTech-Investments geführt haben, nicht weniger. Die Logik: Regulatorischer Druck schafft zahlungsbereite Kunden.

Empfehlung: Hamburg wird kein Nachteil für Software/SaaS-Startups (niedrige Capex-Anforderungen). Für Hardware/Industrie-Startups kann es je nach Branche kritisch werden – hier lohnt sich frühzeitige Standort-Diversifizierung (z.B. Produktion außerhalb, R&D in Hamburg).

Für ein individuelles Portfolio-Assessment oder Due Diligence-Support kontaktiert mich gerne. Ich habe bereits mit mehreren Climate VCs in Oslo und Berlin gearbeitet – die Lessons Learned aus deren Hamburg-ähnlichen Märkten sind direkt übertragbar: Erstgespräch buchen.

Für eine systematische Strategieentwicklung empfehle ich eine individuelle Klimarisikoanalyse mit physikalischen und transitorischen Risiken und/oder eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Auf dieser Basis kann man sehr genau schauen, wo wie investiert werden kann.

Für eine systematische Strategieentwicklung empfiehlt sich die Durchführung einer individuellen Klimarisikoanalyse (inklusive physischer und transitorischer Risiken) sowie einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Der kombinierte Einsatz dieser beiden Instrumente bildet ein belastbares Fundament, um Investitionsentscheidungen klug und zukunftssicher zu treffen.

Meine Praxis zeigt: Unternehmen, die Klimarisikoanalyse und doppelte Wesentlichkeitsanalyse strategisch nutzen, erkennen frühzeitig konkrete Risiken wie Starkregen, Hitze oder regulatorische Veränderungen und sehen, welche Nachhaltigkeitsthemen für ihr Geschäftsmodell nicht nur finanzielle, sondern auch gesellschaftliche Relevanz besitzen. Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse ist insbesondere für größere Unternehmen, die ab 2026 unter die CSRD fallen, verbindlich vorgeschrieben und hilft Stakeholdererwartungen systematisch zu adressieren.

Besonders viele Synergieeffekte entstehen, wenn die Ergebnisse aus der Klimarisiko- und Wesentlichkeitsanalyse in einen praxisnahen Bericht nach EU-Richtlinien (z.B. CSRD oder – freiwillig – VSME) integriert werden. Unternehmen mit klarer Analysebasis können gezielt auf Standortrisiken, Lieferkettenanforderungen und neue Geschäftsmodelle für eine klimaangepasste Stadt wie Hamburg reagieren. Wer diese strategische Vorarbeit heute leistet, bleibt nicht nur regulatorisch auf der sicheren Seite, sondern erschließt auch in einer wettbewerbsorientierten Hafenstadt neue Geschäftschancen in einer klimaneutralen Wirtschaft.

Was ändert sich konkret durch den Zukunftsentscheid?

Neben der klaren Zielverschiebung auf Klimaneutralität 2040 statt 2045 gibt es verbindliche jährliche CO₂-Budgets, die durch eine exponentielle Reduktionslogik deutlich anspruchsvoller sind als bisherige Zielpfade. Die neue Schätzbilanz bis 30. Juni jedes Jahres ermöglicht einen unmittelbaren Soll-Ist-Vergleich und beschleunigt Korrekturen. Automatische Sofortprogramme bei Überschreitung setzen schnelle Reaktionen um, ohne politischen Ermessensspielraum. Sozialverträglichkeit muss aktiv umgesetzt werden – das führt zu zusätzlichen Härtefallregelungen bei Betrieben und Privatpersonen. Insgesamt entsteht für alle Akteure eine neue Planungskultur, weg von langfristigen groben Meilensteinen hin zu eng getakteten Umsetzungszyklen.

Welche Unternehmen sind besonders betroffen?

Energieintensive Industrie, insbesondere Stahl-, Kupfer- und Aluminiumproduktion, steht unter höchstem Transformationsdruck. Immobilienbesitzer – ob Wohnungsunternehmen oder Gewerbeimmobilien – müssen den vollständigen Gasausstieg bis 2040 einplanen. Im Logistiksektor kommen Elektrifizierungspflichten und strengere Umweltzonen hinzu, vor allem im Hafen. Hafenunternehmen stehen vor Anpassungen an neue Grenzwerte für Schiffs- und Landverkehre. Dienstleister mit niedrigen direkten Emissionen sind weniger betroffen, können aber über ihre Lieferketten indirekt unter Druck geraten (Scope-3-Emissionen).

Wann werden Sofortprogramme ausgelöst?

Sie greifen automatisch innerhalb von fünf Monaten, wenn die jährliche Schätzbilanz eine Überschreitung des Budgets ausweist. Inhalte können verschärfte Industrieauflagen, beschleunigte Sanierungs- oder Austauschpflichten in Gebäuden, strengere Emissionsgrenzen im Verkehrssektor oder zusätzliche Förderanreize umfassen. Wenn die Zielerreichung nur über Bundesmaßnahmen möglich wäre – z. B. durch den Strommix oder Wasserstoffinfrastruktur – entfällt die Landespflicht, der Klimabeirat schlägt dann alternative landespolitische Mittel vor.

Welche Förderungen gibt es?

Neben dem IFB-Programm „Unternehmen für Ressourcenschutz“ (bis 50 % Zuschuss) sind das „Green Potential Screening“ (Förderung bis 85.000 €) und geplante Härtefallförderungen für KMU mit bis zu 70 % Zuschuss relevant. Hinzu kommen EFRE-Mittel sowie Bundesprogramme (BAFA, KfW) für Energieeffizienz, Gebäudesanierung, Mobilitätsumstellungen und Prozessoptimierung. Es ist davon auszugehen, dass mittelfristig weitere Förderlinien etabliert werden, sobald Sofortprogramme greifen oder spezifische Sektoren stark betroffen sind.

Ist 2040 realistisch?

Das Hamburg Institut bewertet das Ziel als „äußerst ambitioniert“. Entscheidend sind die nahezu vollständige Dekarbonisierung des Bundesstrommixes bis 2040, der Aufbau eines leistungsfähigen Wasserstoff-Kernnetzes und die Verfügbarkeit von CCS-Technologien für unvermeidbare Restemissionen. Kritiker warnen vor Umsetzungsrisiken, Standortnachteilen und Kostendruck. Befürworter verweisen auf die Notwendigkeit klarer Ziele, um spätere Schnellschüsse mit noch drastischeren Maßnahmen zu vermeiden. Die Machbarkeit hängt stark von der Koordination zwischen Stadt, Bund und Privatwirtschaft ab.

Sollte ich jetzt investieren oder abwarten?

Für die Mehrheit der Unternehmen gilt eine Hybrid-Strategie als sinnvoll: sofortige Umsetzung von „No-regret“-Maßnahmen wie Wärmepumpen, Photovoltaik, Effizienzsteigerungen und E-Mobilität auf Basis einer CO2-Bilanz oder gar Klimarisikoanalyse, kombiniert mit kontinuierlichem Monitoring technologisch unsicherer Optionen. Vollständiges Abwarten ist nur für sehr energieintensive Unternehmen mit hoher Abhängigkeit von bundespolitischen Maßnahmen sinnvoll – und sollte stets durch einen konkreten, flexibel anpassbaren Reaktionsplan flankiert sein. Frühzeitige Investitionen sichern Zugang zu Fördermitteln, reduzieren Abhängigkeiten von fossilen Preisen und verschaffen Wettbewerbsvorteile am Markt für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen.

Der Hamburger Zukunftsentscheid ist mehr als eine symbolische Verschärfung. Er schafft die deutschlandweit schärfste Kontrollarchitektur mit jährlichen Budgets und automatischen Nachsteuerungspflichten. Für Unternehmen bedeutet dies die größte Transformation seit der Industrialisierung.

Was unterscheidet Hamburg: München will früher klimaneutral werden (2035), hat aber keine Sofortprogramm-Automatik. Berlin strebt später an (2045), verfehlt aber bereits heute seine Ziele. Hamburg wählt den Mittelweg beim Zieljahr, aber den schärfsten Kontrollmechanismus.

Die kritischen Erfolgsfaktoren: Bundesunterstützung (Förderprogramme, Strommix), soziale Akzeptanz (50-100 Mio. € Förderung/Jahr), Technologieverfügbarkeit, Fachkräfte.

Die Chancen: Innovationsführerschaft, Wettbewerbsvorteile in einer Welt der Elektrotechnik, Zugang zu grünem Kapital, Talentgewinnung, Resilienz gegen fossile Preisvolatilität.

Realistische Einschätzung: Das Gesetz ist ambitioniert und birgt reale Risiken – besonders für energieintensive Branchen. Die Sofortprogramm-Automatik schafft Umsetzungsdruck. Gleichzeitig: Wer heute nicht dekarbonisiert, handelt übermorgen unter noch schärferen Vorgaben – sei es durch Hamburg, den Bund oder die EU (oder den chinesischen Wettbewerb). Die Zeit zu handeln ist jetzt. Wer jetzt investiert, sichert sich Zukunftsfähigkeit. Wer abwartet, riskiert steigende Kosten und regulatorischen Druck. Die Transformation ist machbar – aber nur mit strategischer Planung, ausreichend Kapital und langem Atem.

Der Zukunftsentscheid ist beschlossen. Wer jetzt systematisch vorgeht, sichert sich Förderungen, vermeidet Sofortprogramm-Risiken und positioniert sich klimaresilient. Aus über 300 Projekten weiß ich: Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie strategisch du dekarbonisierst.

🎯 Quick Self-Assessment (kostenlos, 10 Min.):

Scope 3 Quick Check | Klimarisiko-Check | ESG-Investment-Check

Ideal für ersten Überblick

💡 Hamburg-2040-Strategiegespräch (30 Min., kostenfrei):

Wir klären: Welche Quick Wins gibt es? Wo liegen Investitionsrisiken? Welche Förderungen passen zu dir? Für VCs: Portfolio-Exposure-Analyse

Jetzt Gespräch buchen →

🚀 Hamburg-2040-Readiness-Paket:

Systematische Begleitung: CO2-Bilanz (Scope 1-3) + Klimarisikoanalyse + Doppelte Wesentlichkeitsanalyse + Dekarbonisierungs-Roadmap 2025-2040.

Investment: 8.000-25.000 € (Förderquoten bis 50%)

Angebot anfragen →

⏰ Timing ist entscheidend: Die erste Hamburg-Schätzbilanz erscheint Mitte 2027. Wer bis dahin keine Baseline hat, agiert reaktiv. Förderanträge brauchen Vorlauf.

Warum mit mir arbeiten?

15+ Jahre Erfahrung, 300+ Projekte, unabhängige Beratung ohne Software-Vendor-Lock-in. Ich kenne die Hamburger Fördererlandschaft und habe bereits mit Climate VCs in Oslo und Berlin gearbeitet.

Jetzt Erstgespräch buchen (kostenfrei) →

NDR. (2025, October 12). Zukunftsentscheid: Hamburger stimmen für mehr Klimaschutz. https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/zukunftsentscheid-hamburger-stimmen-fuer-mehr-klimaschutz,zukunftsentscheid-114.html

Freie und Hansestadt Hamburg. (2025). Klimaschutzverbesserungsgesetz mit Gesetzesbegründung. Amtliche Veröffentlichung / Landesgesetzblatt Hamburg.

Hamburg Institut. (2024). Gutachten zur Klimaneutralität Hamburg 2040. Hamburg Institut Consulting GmbH.

IFB Hamburg. (2024). Förderprogramme Unternehmen für Ressourcenschutz. https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/ufr-unternehmen-fuer-ressourcenschutz

Zukunftsentscheid Hamburg. (2025). Forderungen: Klimaneutralität 2040. https://zukunftsentscheid-hamburg.de/forderungen/klimaneutralitaet-2040

Fiegenbaum Solutions. (2024, February 12). Optimierung der Nachhaltigkeitsstrategie durch doppelte Wesentlichkeit in der CSRD: Ein tiefgehender Blick auf die Wesentlichkeitsanalyse. https://www.fiegenbaum.solutions/blog/die-bedeutung-der-doppelten-wesentlichkeit-in-der-csrd-ein-tiefgehender-blick-auf-die-wesentlichkeitsanalyse

Fiegenbaum Solutions. (2025, May 22). Klimarisikoanalyse für Unternehmen. https://www.fiegenbaum.solutions/klimarisikoanalyse-f%C3%BCr-unternehmen

Hamburg Institut. (2025, April 16). Berichterstattung (CSRD/VSME). https://www.hamburg-institut.com/leistungen/unternehmen-produkte/csrd-berichterstattung/

Deutscher Nachhaltigkeitskodex. (2024, December 16). Voluntary Sustainability Reporting Standard for SME (VSME). https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de/berichtspflichten/voluntary-sustainability-standard-for-smes-vsme/

EHA.net. (2025, September 1). CSRD 2025: Berichtspflichten & Chancen für Unternehmen. https://www.eha.net/blog/details/csrd-corporate-sustainability-reporting-directive.html

Noerr. (2025, August 20). CSRD-Umsetzung in Deutschland. https://www.noerr.com/de/insights/csrd-umsetzung-in-deutschland-neuer-referentenentwurf-veroeffentlicht

ESG- und Nachhaltigkeitsberater mit Spezialisierung auf CSRD, VSME und Klimarisikoanalysen. 300+ Projekte für Unternehmen wie Commerzbank, UBS und Allianz.

Zur PersonDie kommunale Wärmeplanung Hamburg entwickelt sich zum entscheidenden Faktor für Gewerbeimmobilien....

Executive Summary: Die CSRD Omnibus-Richtlinie hat die europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung...